34 : 1er juin 1815 : Champ de Mai au Champ de Mars

Le retour des Bourbons « dans les fourgons de l’étranger » (avril 1814 – mars 1815)

Napoléon en route pour l’île d’Elbe, qui mettre à la tête de l’Etat ? Une régence de Marie-Louise n’est pas envisagée et le duc d’Orléans, futur Louis-Philippe, n’est pas candidat. Le 6 avril, le Sénat fait appel au comte de Provence, frère de Louis XVI et dorénavant Louis XVIII.

Le nouveau souverain arrive fin avril 1814 et, aidé par son frère le comte d’Artois, va commettre un ensemble de maladresses : remplacement du drapeau tricolore par le drapeau blanc, remise en cause la souveraineté du peuple, révision de la Constitution qui devient une Charte, terme monarchique, maintien des impôts indirects, contrairement aux promesses, et retour en force du clergé qui impose processions, cérémonies expiatoires ….

30 mai 1814, la paix est conclue avec les Alliés mais la France est privée d'une partie de ses colonies et de toutes les conquêtes effectuées durant les guerres de la Révolution et de l'Empire. On parle de « pourboire des Bourbons aux Alliés ».

Le régime est vite détesté par une large partie de la population.

Napoléon décide de profiter de toutes ces oppositions croissantes pour tenter de reprendre le pouvoir. Il quitte l’île d’Elbe le 26 février 1815 et débarque à Vallauris le 1er mars ; le 19 mars, Louis XVIII quitte Paris pour Gand alors que Napoléon entre dans la capitale le lendemain.

À Paris, le 20 mars, à 2 h 20 le drapeau tricolore flotte aux Tuileries, à 2 h 30 sur le dôme de l'Horloge aux Invalides et à 2 h 45 au sommet de la colonne Vendôme. Napoléon entre dans la cour des Tuileries à neuf heures du soir et il constitue aussitôt son gouvernement. Pas facile car les anciens conventionnels regardent ailleurs ; La Fayette part en Auvergne et Chateaubriand suggère de se ranger au côté du roi.

Fouché en est mais prépare déjà l'après-Napoléon ; Carnot est à l’intérieur. L’Empereur comprend qu’il ne peut rétablir l'empire tel qu’il était, autoritaire. Il veut s’appuyer sur les notables et souhaite infléchir les institutions dans un sens libéral. Il met en chantier une réforme constitutionnelle avec la collaboration de Benjamin Constant (qui avait pourtant écrit : « Il reparaît, cet homme teint de notre sang ! cet Attila… »), prônant la responsabilité des ministres devant les Chambres, la suppression de la censure et la suppression des juridictions d’exception.

Une réforme qui s’accompagne d’élections législatives, rapidement organisées. Elles rencontrent peu de succès et mènent au Palais Bourbon des députés loin d’être acquis à l’Empereur, 500 libéraux contre 80 bonapartistes.

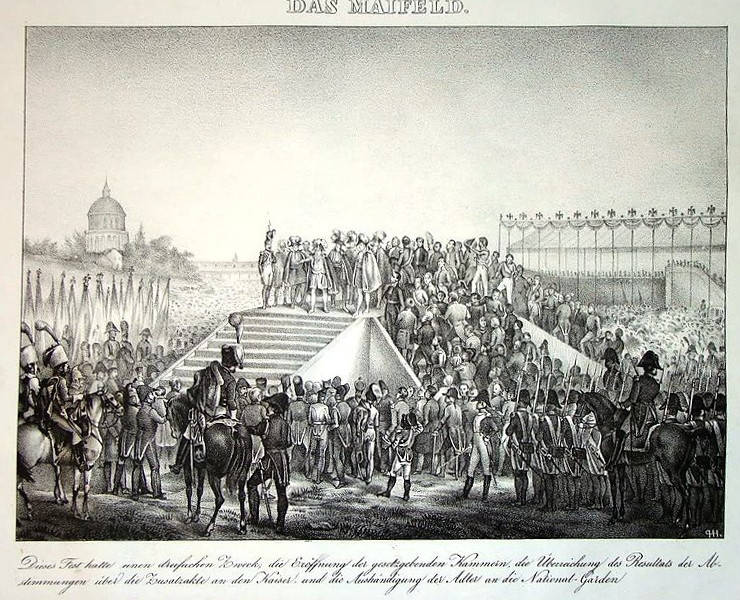

La publication de la réforme constitutionnelle est suivie d'un plébiscite qui ne mobilise pas les foules ; l’abstention est massive. C’est à l’occasion de la proclamation des résultats du plébiscite que Napoléon organise une cérémonie qu'il veut solennelle, baptisée Champ de mai. Elle se tient au Champ-de-Mars le 1er juin 1815. Les festivités, dont la pompe et le faste paraissent surannés sinon ridicules à de nombreux témoins, tournent au fiasco (« Je ne saurais dire mon étonnement quand je vis apparaître Bonaparte dans sa robe d’empereur romain », Jules Michelet, alors âgé de 17 ans qui y assistait).

Révoltes en province et Septième (!) Coalition

Le Midi et l'Ouest voient de nombreux soulèvements. En particulier, celui de Vendée mené par La Rochejaquelin (qui sera tué le 4 juin). Les royalistes se rendent à Cholet le 26 juin, alors que Napoléon a déjà abdiqué.

Dès avril 1814, Russie, Prusse et Autriche sont à nouveau sur le pied de guerre, un « demi-pied » pour l’Angleterre qui est, par ailleurs, en guerre contre les États-Unis.

Les contingents de Hollande et Belgique, de Nassau, de Danemark, des maisons de Saxe, de Bavière, de Hesse, de Bade, de Wurtemberg, devaient se fondre dans les armées des quatre grandes puissances. Les forces coalisées représentent plus de 1.000.000 d’hommes !

Au commencement de juin, il n’y a que les armées des généraux Blücher et Wellington qui soient en mesure de se battre, une force de 200.000 hommes ; les Russes et les Autrichiens sont en route. Napoléon ne voit d'autre solution que de prendre la tête de l'armée du Nord (125.000 hommes) et de lancer une offensive éclair vers la Belgique où stationnent les deux armées de Wellington et de Blücher.

Et c’est Waterloo.

Sources :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Restauration

Jean Tulard – Napoléon (Ed. Fayard)