12 : Bonaparte et le Louvre

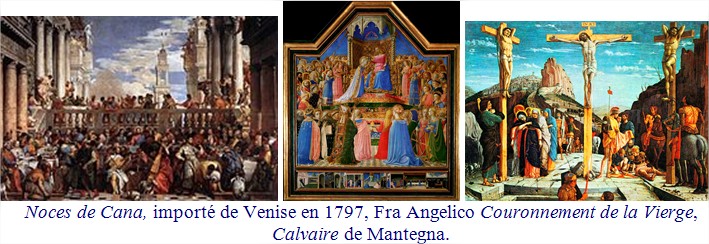

En Italie, Bonaparte signe deux traités avec le pape et l’Autriche qui prévoient dans leurs clauses le transfert à Paris des œuvres d'art les plus célèbres : tableaux de Raphaël, Mantegna, Véronèse, Titien, antiques du Vatican et du Capitole… Les saisies sont faites à Parme, Modène, Milan, Crémone, Bologne, Mantoue, Vérone et Venise.

Des voix s'élèvent contre ces saisies sous l'impulsion de Quatremère de Quincy qui déclare « dépecer le muséum d'antiquités de Rome serait une folie et d'une conséquence irrémédiable ».

Une grande partie (la moitié des œuvres italiennes) sera rendue après le congrès de Vienne.

En août 1801, Chaptal, ministre de l’Intérieur, déclare : « le Muséum des arts présente en ce moment la plus riche collection de tableaux et de statues antiques qu'il y ait en Europe (…) 1 390 tableaux des écoles étrangères… 270 de l'ancienne école française… plus de 1 000 de l'école moderne… 20 000 dessins… 4 000 planches gravées… 30 000 estampes… 1 500 statues antiques. »

13 : Décembre 1797 : Louvre - Bonaparte membre de l’Institut

« La république n’a pas besoin de savants » avait proféré Coffinhal lors du procès de Lavoisier, fermier général. En réaction, la constitution du Directoire crée en 1795 un Institut national regroupant les savants et « chargé de recueillir les découvertes et de perfectionner les arts et les sciences. »

Il y a du beau monde au sein de l’Institut, entre autres : Laplace, Lacépède, Vauquelin, Chaptal, Monge, Cassini, Berthollet, Tenon, Parmentier ou Bougainville ; dans la classe des sciences morales et politiques siègent Talleyrand, Siéyès et Cambacérès ; et côté beaux-arts, Bernardin de Saint-Pierre, David, Houdon ou l’architecte Chalgrin (le futur concepteur de l’Arc de Triomphe).

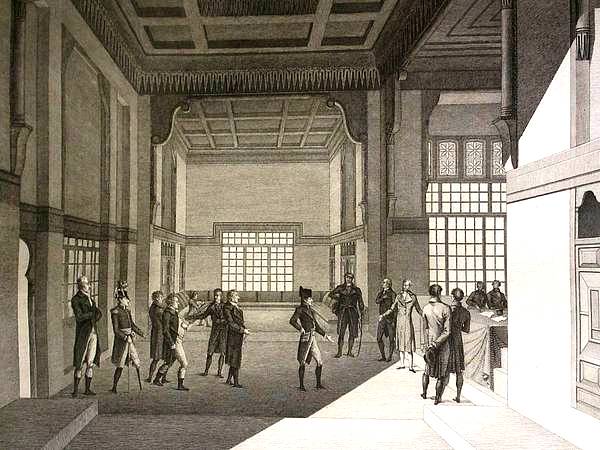

Dès son retour triomphal d’Italie, le général Bonaparte est élu le 25 décembre 1797 à la section des arts mécaniques en remplacement de Carnot. Un extrait de sa lettre de remerciement : « L’occupation la plus honorable, comme la plus utile pour les nations, c’est de contribuer à l’extension des idées humaines. La vraie puissance de la République française doit consister désormais à ne pas permettre qu’il existe une idée nouvelle qu’elle ne lui appartienne. »

Il confiera : « si je n’étais pas devenu général en chef et l’instrument du sort d’un grand peuple … je me serais jeté dans l’étude des sciences exactes. J’aurais fait mon chemin dans la route des Galilée, des Newton. »

Quelques mois plus tard, le 12 novembre 1799, les membres de l’Institut prêtent sans difficultés serment au nouveau régime, en présence du nouveau consul Bonaparte.

Les velléités de pouvoir personnel inquiètent bientôt et, en avril 1802, la signature du Concordat avec le pape, provoque la rupture, en particulier avec la classe des sciences morales et politiques. Bonaparte contre-attaque ; en janvier 1803, il réorganise l’Institut et fait disparaître la classe des sciences morales et politiques ; ses membres sont dispersés dans les autres classes. Bonaparte s’octroie par ailleurs le droit de confirmer les membres élus.

En mars 1805, l’Institut quitte le Louvre pour le collège des Quatre Nations (actuel quai Conti).

D’après Jean Tulard

Pour en savoir plus : https://francearchives.fr/commemo/recueil-2004/40005