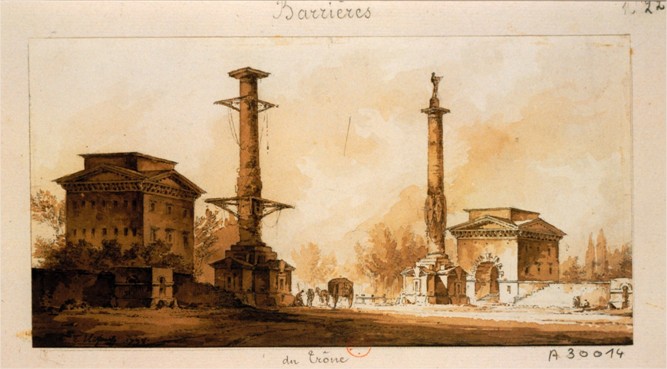

49 : Barrière du Trône

Colonne nord : place des Antilles

Colonne sud : place de l’Île de la Réunion

Une des barrières principales, elle employait 6 agents de l’octroi.

Barrière du Trône par Misbach (gallica.bnf.fr)

Un des quatre postes d’octroi qui ont échappé à la destruction. Dommage que les deux bâtiments administratifs soient parmi les plus ternes imaginés par Claude-Nicolas Ledoux ; pauvreté architecturale rattrapée par les deux colonnes qui se montraient aux voyageurs bien avant leur arrivée à la barrière. Philippe-Auguste au sud et saint Louis au nord n’ont posé leurs pieds sur les colonnes qu’en 1845.

Barrière du Trône parce qu’on installa un trône sur la place en 1660 pour commémorer le mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz et le retour des deux époux de leur sacre à Reims. Place qui prit logiquement le nom de place du Trône Renversé en 1793.

La guillotine

Place et barrière étaient alors au milieu des champs avec quelques maisons et cloîtres par ci par là, la ville ne dépassait pas l’abbaye Saint-Antoine. C’est la raison pour laquelle la guillotine fut installée ici entre le 14 juin et le 27 juillet 1794.

Les habitants du faubourg Saint-Honoré avaient fini par obtenir le départ de la guillotine de la place de la Révolution (Concorde). On l’installa place de la Bastille mais au bout de trois jours, le tollé était tel qu’on finit par choisir un lieu beaucoup moins urbanisé.

La Louison ou encore l’abbaye du monte-à-regret fut installée sur l’actuelle petite placette face à la rue des Colonnes-du-Trône.

Les victimes étaient alignées sur plusieurs rangs, regardant vers le faubourg Saint-Antoine, le dos tourné à l’échafaud.

La Terreur atteignit son paroxysme, le 29 prairial (17 juin) ; Sanson et ses aides guillotinèrent 54 personnes en 54 minutes ! Barère proposa une gratification pour le bourreau.

Au début, on pratiqua sous la guillotine un trou pour recevoir le sang, que l’on recouvrait d’une planche le soir venu ; d’où les exhalaisons. Le trou fut remplacé par une brouette doublée de plomb.

Les exécutions terminées, les corps étaient empilés dans un tombereau, bas sur roue et peint en rouge, qui disparaissait dans les champs, le long du chemin de ronde suivant intérieurement le mur des Fermiers-Généraux. Des gardes l’accompagnaient pour s’assurer que personne ne suivait le sinistre cortège.

Où allait-il ? Voir barrière de Saint Mandé.

(d’après Hillairet, dictionnaire historique des rues de Paris)

En 6 semaines, 1.306 personnes furent décapitées ici ! Parmi les victimes, les seize carmélites de Compiègne qui inspirèrent à Bernanos le Dialogue des Carmélites,le poète André Chénier qui, dans sa prison, tomba amoureux d’une détenue, laquelle lui inspira son poème La Jeune Captive. Chénier fut exécuté le 25 juillet, autrement dit le 7 thermidor, la veille de l’arrestation de Robespierre. La jeune captive, elle, eut la vie sauve.