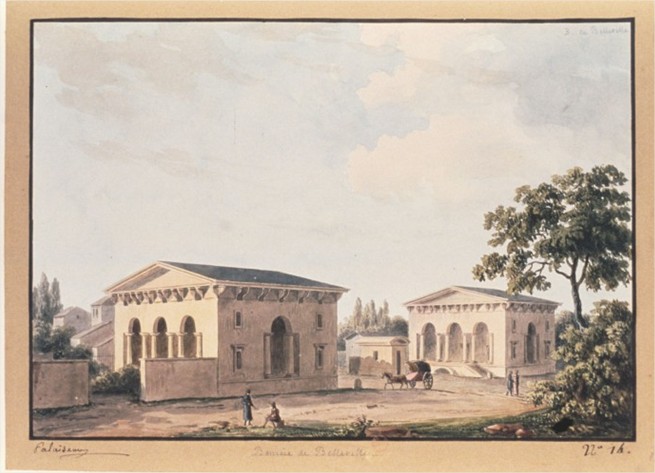

40 : Barrière de Belleville

Boulevard de Belleville, au niveau de la rue du Faubourg-du-Temple

Egalement connue sous le nom de barrière de la Courtille, la plus célèbre des descentes des barrières du Carnaval de Paris.

Gallica.bnp.fr

La descente de la Courtille déclina après l’annexion de 1860.

Un tunnel rue du faubourg du Temple

Parmi les moyens de faire entrer illégalement le vin dans Paris intra-muros, le plus en vogue chez les contrebandiers fut l’utilisation et l’aménagement de l’important réseau de carrières désaffectées dans et autour de la capitale. Les souterrains ne manquent pas à Saint-Jacques, Saint-Marcel, Passy, Belleville et Ménilmontant. Malgré les risques pris à s’aventurer dans ces labyrinthes, le trafic est suffisamment important pour alerter les autorités. On décide de boucher les communications entre les carrières de la ville et celles de la banlieue limitrophe.

Qu’à cela ne tienne, les contrebandiers vont percer des boyaux tout juste assez grands pour tirer les barriques à plat-ventre.

En avril 1800, un souterrain de 300 m est découvert entre Chaillot et Passy. Un effondrement du sol fait apparaître deux boyaux à la barrière de la Santé. Un autre à la barrière du Combat.

En juin de la même année, c’est un tunnel qui menait rue du Faubourg du Temple au jardin d’un dénommé Dormoy, contrebandier notoire.

On continuera à découvrir bien d’autres de ces tunnels pendant des décennies.

D’après Fabrizio de Gennaro Histoire des souterrains secrets de Paris (livre numérique)

Barrière de Belleville par Palaiseau 1819 (gallica.bnf.fr)

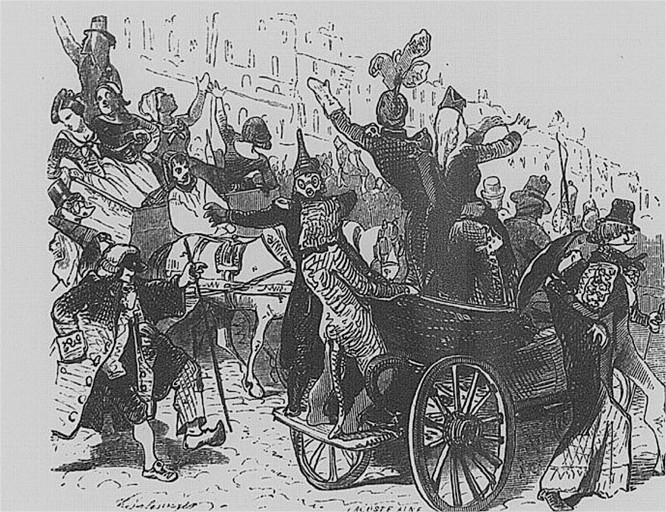

La descente de la Courtille

Qu’on s’imagine une suite de festivités de toutes sortes qui s’étendaient de la Saint Martin (le 11 novembre) jusqu’aux jours gras de mars. Voilà ce qu’était le Carnaval de Paris au XIXème siècle.

Le point d’orgue est le bal Musard. Philippe Musard, le chef d’orchestre du bal de l’Opéra Le Peletier, eut l’audace d’y introduire le cancan, la danse des grisettes et des rapins.

Musard, le « Napoléon du quadrille », connut une célébrité internationale.

"Le bal Musard, c'était une fête dont rien ne peut donner l'idée. Six mille personnes dans la salle, et deux mille à la porte qui n'ont pu entrer. Toutes les loges prises ; celles du roi, de M. le duc d'Orléans, envahies par des gens qui ne savaient où se réfugier. Les costumes les plus pittoresques, les danses les plus vives, les plus passionnées."

L’autre temps fort du Carnaval est la fameuse descente de la Courtille :

Aux jours gras, Paris était sillonnée par les défilés et les mascarades : la Promenade du Boeuf Gras, le cortège de la Reine des Blanchisseuses et les descentes des barrières.

La descente de Belleville ne se distinguait pas des autres jusqu’en 1822. Cette année-là, les artistes du Cirque Moderne, qui avait fêté Carnaval à Belleville, eurent l’idée de d’entrer dans Paris en parade. Tous les fêtards des environs s’empressèrent d’emboîter le pas à la troupe chamarrée. La réputation de la descente de la Courtille était faite, d’autant plus que les débits de boisson du parcours étaient nombreux et réputés.

Article de 1840 : "Sur les sept ou huit heures du matin, ceux qui ont passé la nuit du mardi gras à la barrière n'attendent plus, pour rentrer dans la capitale, que l'arrivée des masques des différents bals de Paris. Bientôt ils arrivent en foule chez Desnoyez, et, après s'être régalés du bouillon bien faisant, ils se disposent tous à partir. C'est ici que le tableau devient intéressant : des hommes et des femmes masqués sortent de tous les côtés, parcourant la rue de Belleville, les habits en désordres, crottés jusqu'aux genoux, la figure pâle et remplie de poussière ; des femmes hurlant, véritables bacchantes, excitant leurs maris à s'enivrer et leur en donnant l'exemple ; des menuisiers, des cordonniers, des marchands, des commis, des étudiants, toute espèce de gens mêlant et confondant les conditions, et ne connaissant plus aucune distance ; des filles de joie, à pied ou en voiture découverte, proférant des paroles auxquelles les oreilles ne sont pas accoutumées ; des hommes trébuchant à chaque pas, se querellant, se battant, cherchant leurs femmes qu'ils viennent de perdre dans la foule, jurant, les traitant d'infidèles, en se servant de termes plus expressifs ; des chiffonniers se roulant par terre sans pouvoir se relever, des buveurs criant aux fenêtres et inondant les passants, des cris de joie, des paroles obscènes, des gestes et des manières dégoûtants : voilà ce que l'on voit et ce que l'on entend pendant la matinée du mercredi des Cendres, voilà ce que l'on nomme la descente de la Courtille".