38.1 : Barrière de la Boyauderie

Place du Colonel Fabien, extrémité sud de la rue Louis-Blanc

Egalement nommée barrière de la Butte-Chaumont.

On appelait les deux barrières de la Boyauderie et du Combat sous le vocable commun de barrières Saint-Louis. Une organisation proche de celle de la Villette avec un bâtiment central flanqué de deux pavillons, l’un contrôlant la rue de la Boyauderie, actuelle rue Louis-Blanc, l’autre, la barrière du Combat, la place du même nom et l’actuelle rue de la Grange-aux-Belles.

La barrière est toute proche d’une vaste zone de voirie (lieu où l'on porte les ordures et les immondices). Il n’est donc pas étonnant qu’une filature de boyaux se soit établie ici.

La rue Louis-Blanc porta d’ailleurs divers noms évocateurs : rue de la Boyauterie, de la Boyauderie ou de la Voirie.

Alfred Delvau : « Ce nom fâcheux, elle le devait à la rue qui venait aboutir devant sa grille, son dôme et sa guérite et cette rue devait à son tour son appellation à une filature de boyaux qui y était établie depuis un grand nombre d’années. […] Tout vous y choque, les gens & les choses, les arbres & les maisons : tout cela a air canaille qu’on s’explique quand on connaît la principale industrie de la Petite-Villette. Les arbres ont la sanie, les maisons ont des ulcères, les pavés ont la gale. » Alfred Delvau : Histoire anecdotique des barrières de Paris.

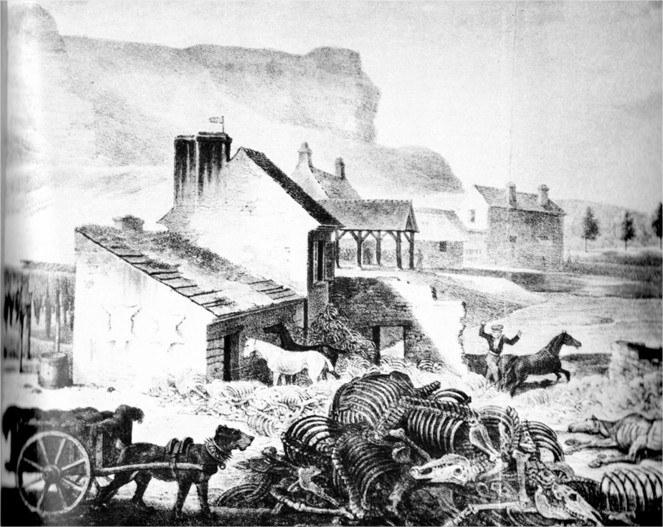

La Grande Voirie de Montfaucon et le clos des équarrissages :

Jusqu’au 17ème siècle, ordures et matières fécales étaient jetées par les fenêtres dans la rue ; elles s’écoulaient tant bien que mal jusqu’aux rares égouts, des cochons se chargeaient du rôle de balayeur.

Dès le début du 18ème siècle, les Parisiens transformèrent les carrières abandonnées en dépotoirs de plus en plus vastes, lesquels devinrent année après année des cloaques putrides mais organisés. La Grande Voirie fut officiellement ouverte en 1772 ; en 1818, on utilisait encore huit décharges ou "voiries" situées dans l’enceinte ou à proximité des barrières.

Le clos des équarrissages y tient une place d’importance ; les chevaux se comptent en effet par milliers dans Paris. Lieu pestilentiel fréquenté par les chiffonniers qui viennent y chercher une matière première de choix, l’os, pour en extraire le phosphore indispensable à la fabrication des allumettes.

Voici le récit de J.B. Duverger dans "Nouveau tableau de Paris au XIX siècle" (1834) :

« Montfaucon s’appuie sur Les buttes Saint Chaumont, au dessous de Belleville ; il forme un vaste plateau qui comprend plusieurs bassins, Les séchoirs de poudrette et le clos d’équarrissage… Sur cet immense foyer fermentent pêle-mêle des graisses en ébullition, des chairs et des intestins putréfiés, des masses de sang, des lacs d’urine et d’eaux ménagères, plus de cinquante mille mètres de matières desséchées dont le soleil, ainsi que la pluie, raniment l’ardeur toujours renaissante. Des miasmes impurs s’élancent du cratère à large bouche et se promènent au gré des vents, sur la Villette, la Chapelle ou Belleville. »

On disait de l'atmosphère de Montfaucon qu'elle était si corrosive qu'elle corrompait l'argent dans les poches.

Autre témoignage, Jules Janin : « Dans un coin de ces coulisses infectes, de vieux morceaux de cheval, des crânes à demi rongés, des cuisses saignantes, des entrailles déchirées, des morceaux de foie réservés aux chiennes en gésine. Ces affreux débris arrivaient en droite ligne de Montfaucon : c’est à Montfaucon que se rendent, pour y mourir, tous les coursiers de Paris. Ils arrivent attachés à la queue l’un de l’autre, tristes, maigres, vieux, faibles, épuisés de travail et de coups. Quand ils ont dépassé la porte et la cabane de la vieille châtelaine, qui, l’œil fixé sur les victimes, les voit défiler avec ce sourire ridé de vieille femme qui épouvanterait un mort, ils se placent au milieu de la cour, vis-à-vis d’une mare violette dans laquelle nage un sang coagulé ; alors le massacre commence : un homme armé d’un couteau, les bras nus, les frappe l’un après l’autre : ils tombent en silence, ils meurent ; et, quand tout est fini, tout se vend de ces cadavres, le cuir, le crin, le sabot, les vers pour les faisans du roi, et la chair pour les comédiens dévorants de la Barrière du Combat. »

Pour clore le chapitre, voici l’horrible histoire de l'ivrogne tombé au milieu des carcasses en cours de décomposition, grouillantes de vers. Le lendemain, il n'avait plus d'yeux !